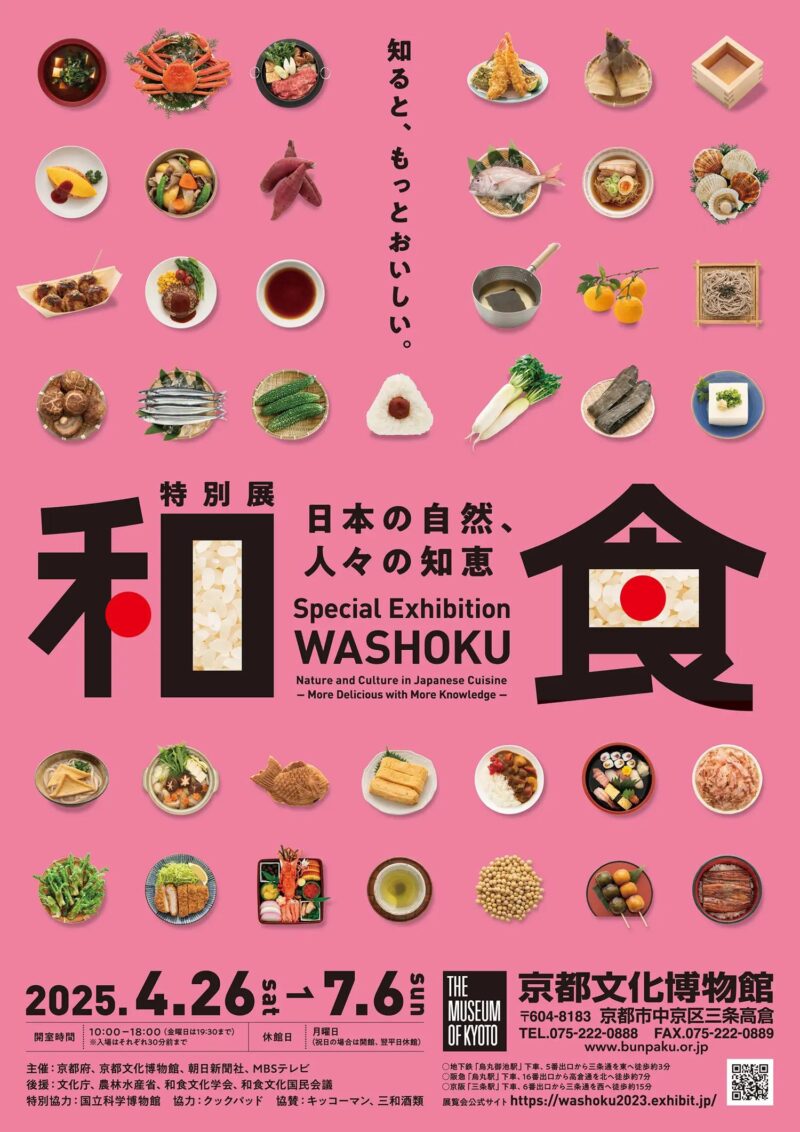

モダン建築にも出合える! 京都文化博物館「和食展」&大阪・高麗橋のフレンチ「NELU高麗橋」【上食研・Wあさこのおいしい社会科見学 vol.6 前編】

“知ると、もっとおいしい。” 和食を科学する「和食展」

2013年にユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」。その定義は、《「自然を尊ぶ」という日本人の気質に基づいた「食」に関する「習わし」》(農林水産省)とのこと。……ちょっと難しいですね。

2013年にユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」。その定義は、《「自然を尊ぶ」という日本人の気質に基づいた「食」に関する「習わし」》(農林水産省)とのこと。……ちょっと難しいですね。

一汁一菜を基本に、四季折々の多様な食材を昆布や鰹節などから取っただしと醤油や味噌といった伝統的な調味料で味付けしたものがおおよそ和食といえるのではないかと思いますが、例えばトンカツやいわゆるカレーライスなどは和食に含むのか、含まないのか、人によって判断が分かれることになりそうです。

そんななかで、四方を海に囲まれ、四季がある日本の地理、地形、気象条件なども和食の成立に大きく影響したのではないか、という今までにない科学的な視点からも和食にアプローチしたのが、特別展「和食 〜日本の自然、人々の知恵〜」展です。

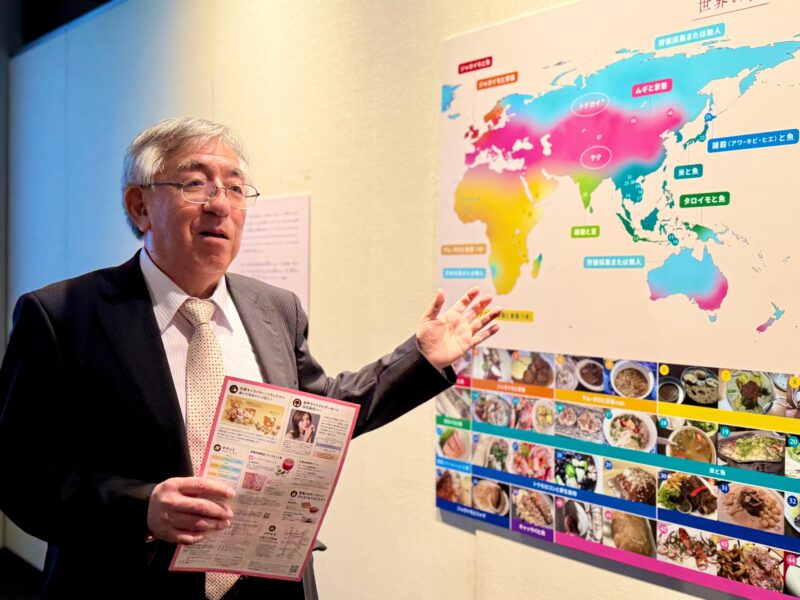

和食展の監修をされている佐藤洋一郎先生(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長)は「日本は世界的にみても珍しい、生物学的な多様性のホットスポットであり、だからこそ日本の食文化が育まれたのです」と語ります。ちなみに「この“世界の食”のパネル、何気なく展示してありますが、世界各地から日常の食事の画像を集めるのに苦労しました。ぜひじっくり見ていただきたいです」とのこと!

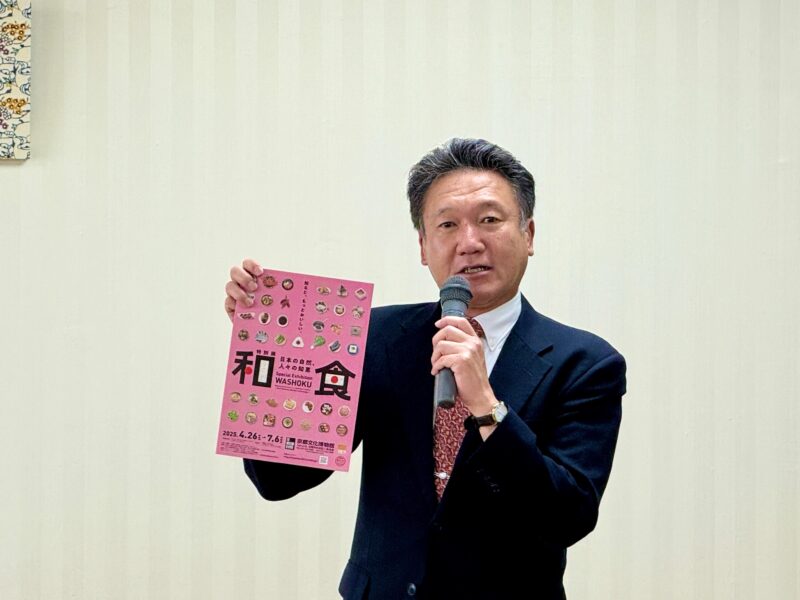

「和食と銘打った展示で、一番最初に置いてあるのは、岩です。意外かもしれませんが、和食と自然科学はリンクしているという視点での展示ならではだと思います。国立科学博物館にとっても大きなチャレンジとなったこの展示に、ぜひご注目ください」と語る國府方(こくぶがた)吾郎先生(国立科学博物館)も和食展の監修者のおひとり。

和食によく使われている野菜の標本。ナスやトマトなどの水分量の多い野菜を標本にするのは大変だったそう。ちなみに、日本で栽培されている野菜のほとんどは、実は外国原産なんですって!

和食によく使われている野菜の標本。ナスやトマトなどの水分量の多い野菜を標本にするのは大変だったそう。ちなみに、日本で栽培されている野菜のほとんどは、実は外国原産なんですって!

日本各地で栽培されている多彩な地ダイコンのレプリカ。こうして見ると同じダイコンとは思えないほどバリエーション豊富ですね。

日本各地で栽培されている多彩な地ダイコンのレプリカ。こうして見ると同じダイコンとは思えないほどバリエーション豊富ですね。

左の中央から天井をつたって右の壁まで使って展示されているのが、和食展名物(?)、日本最長の海藻・ナガコンブの標本。その長さはなんと約16m! そのほかにも、和食の食材となるさまざまな植物や海洋生物などの標本が展示されています。

左の中央から天井をつたって右の壁まで使って展示されているのが、和食展名物(?)、日本最長の海藻・ナガコンブの標本。その長さはなんと約16m! そのほかにも、和食の食材となるさまざまな植物や海洋生物などの標本が展示されています。

醤油や味噌、酒などの発酵食品を調理に多く取り入れているのも和食の特徴のひとつ。そしてもちろん、昆布や鰹節などのだしも和食の旨みのキーファクター。

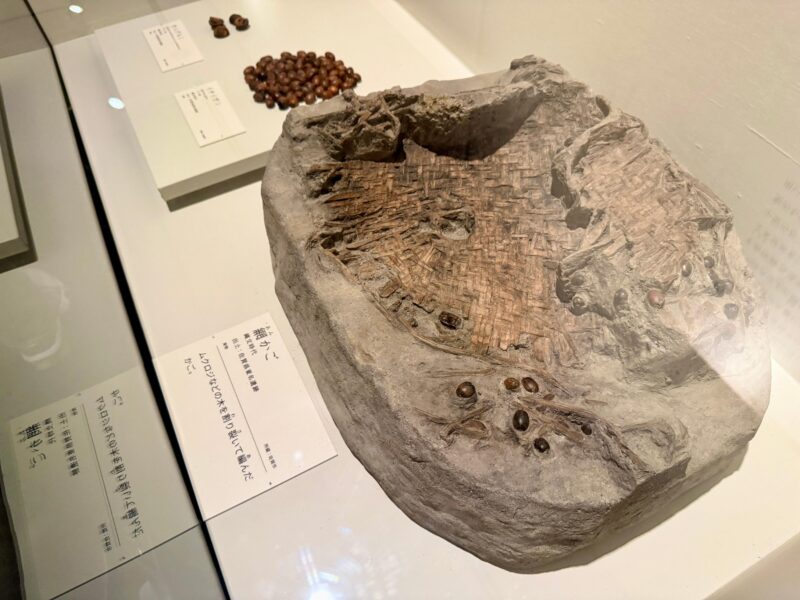

佐賀県東名遺跡で出土した、ムクロジなどの木を割り裂いて作られた《網(あみ)かご》〈縄文時代/佐賀市〉。どんぐり(イチイガシなど)を拾い集めるときなどに使われたようです。

佐賀県東名遺跡で出土した、ムクロジなどの木を割り裂いて作られた《網(あみ)かご》〈縄文時代/佐賀市〉。どんぐり(イチイガシなど)を拾い集めるときなどに使われたようです。

この記事を書いた人

関連記事

-

【必見の展覧会】「奈良国立博物館」の特別展「超 国宝―祈りのかがやき―」は、見なかったら一生の損かも!? 仏教&神道美術のスター大集合!

-

-

大阪最高峰のグルメを学び味わう! 「大阪歴史博物館」と日本料理「伏見町 栫山」【上方食文化研究會・Wあさこの大人の社会科見学 vol.3】

-

育てなくてもすぐ使える! 藤田金属の鉄フライパン&なにわの伝統野菜・若ごぼう【上方食文化研究會・Wあさこのおいしい社会科見学 vol.4】

-

大阪の“だし文化”を味わい尽くす! 「OMO7大阪 by 星野リゾート」“アフタヌーンだし”でヌン活&「たこ政」のくわ焼きと串焼き【上方食文化研究會・Wあさこのおいしい社会科見学 vol.5】

-

PR

-

PR

-

PR