【桐島かれんさん】かれんさんが「大人のおしゃれ手帖」9月号で習った和菓子は……? ②

日本の伝統美が、小さなかたちに凝縮した和菓子。その可憐な姿だけでなく、繊細な手仕事を知ることで、さらにその魅力に引き込まれます。『大人のおしゃれ手帖』9月号では、桐島かれんさんが「菊」をかたどった秋の和菓子づくりにチャレンジしました。誌面では紹介しきれなかった、そのプロセスをお伝えします。

①ふるいで「そぼろ」をつくる

ベースとなるのは、白あんにつなぎの大和芋を混ぜてつくった「薯蕷(じょうよ)あん」。白の薯蕷あんと、ピンクに色づけした薯蕷あんをあわせて竹のふるいにのせ、手のひらを当てて漉し、そぼろ状にします。

②そぼろ状のあんで菊を形どる

手のひらにあらかじめ丸く整えた「黒糖あん」をのせ、まわりにそぼろをまんべんなくのせていきます。箸先に軽くそぼろを付け、崩れないようにのせていくのがポイント。

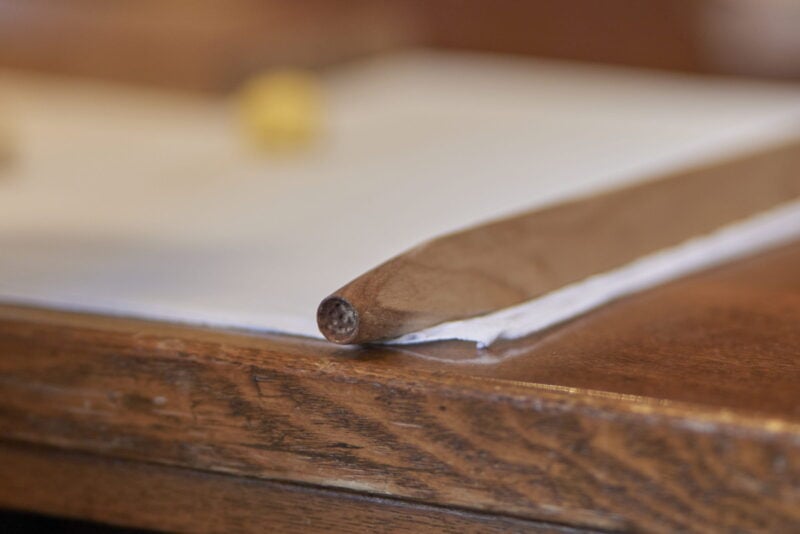

③「菊芯」をつくる

「三角棒」の先端に、ほんの少しだけ黄色のあんをつけ、「菊芯」をつくります。

芯をのせたり、花びらの筋を入れたり……と細かい作業に活躍する「三角棒」。こうした和菓子の道具も、徐々につくることのできる職人さんが減っているのだとか。

④「菊芯」をのせる

②の中心に、菊芯をそっとのせます。力を入れすぎてつぶれないように注意して。

⑤完成

秋の風情を映した「桔梗」と「菊」の上生菓子が完成。上のふたつが永用さん、下のふたつはかれんさんの手によるものです。「先生のようには細部まで美しく仕上げられなくて……」と残念がるかれんさんですが、「初めてにしてはとてもお上手ですよ」と永用さん。できたての和菓子はふんわり滑らかな口溶けで、市販品では味わえない、格別のおいしさです。

教えてくれたのは……

永用昌也さん

「菓子司 百舟(ももふね)」主宰。

100年以上続く和菓子店の3代目として生まれ、約20年にわたって和菓子の技術を磨く。数百年の歴史を経て先人がつくり上げた和菓子の素晴らしさや伝統技術を100年先にも残すため、ワークショップやイベントを中心に和菓子の魅力を伝えている。

かれんさんが参加したワークショップはこちら

季節の上生菓子を作る和菓子ワークショップ

自由学園明日館(Rm1925)にて

7,700円〜(名/税込)

※開催日、時間は以下のサイトを参照。時間は開催日により異なります

撮影/平岡尚子 スタイリング/吉川恵理奈 文/工藤花衣

※画像・文章の無断転載はご遠慮ください

この記事の画像一覧

この記事を書いた人

ファッション、美容、更年期対策など、50代女性の暮らしを豊かにする記事を毎日更新中!

※記事の画像・文章の無断転載はご遠慮ください

Instagram:@osharetecho

Website:https://osharetecho.com/

お問い合わせ:osharetechoofficial@takarajimasha.co.jp