【桐島かれんさん】かれんさんが「大人のおしゃれ手帖」9月号で習った和菓子は……? ③

すっきりとした甘さと、淡い口溶けで人気の「和三盆」。この和三盆を使った干菓子は、実は家でも手づくりできます。『大人のおしゃれ手帖』9月号では、桐島かれんさんが和三盆を使った干菓子をはじめ、さまざまな和菓子づくりに挑戦しました。誌面では伝えきれなかった、干菓子づくりの詳しい工程をご紹介します。

おもてなしにも重宝する

優しい甘さの干菓子

干菓子とは、落雁(らくがん)や金平糖(こんぺいとう)、せんべいなど、水分が少なく日持ちのする和菓子のこと。そのなかでも、和三盆や落雁のように砂糖と片栗粉やもち米の粉などを混ぜて型で固めたものは「打ち物」と呼ばれます。

和菓子作りが初めての人には、練り切りよりも手間がかからない干菓子がおすすめ。できたては口溶けが良く、まろやかな甘さが広がり、お茶はもちろん、コーヒーとも好相性です。材料はシンプルで、作り方も混ぜて型に入れるだけ。おもてなしにもぴったりな干菓子を、気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか。

①材料を混ぜ、型に詰める

あらかじめふるいにかけておいた和三盆糖や粉糖、片栗粉、葛をまんべんなく混ぜたものを、木型にへらなどで押さえながら詰めていきます。型はチョコレート用のものや、おちょこなどで代用してもOK。

②しっかり押し固める

すき間のないよう、しっかりと押し固めたことを確認。

③型から出して完成!

まな板などの上でひっくり返し、とんとんと叩いて型から抜きます。できたては市販の干菓子よりもやわらかく、口に入れた瞬間にふわりとほどけるように溶けていきます。

干菓子づくりを彩るのが、精緻な細工が施された木型の数々。夏らしい貝殻や四季折々の花、植物、年中行事を映したモチーフなど、多彩な意匠に美意識を感じられます。

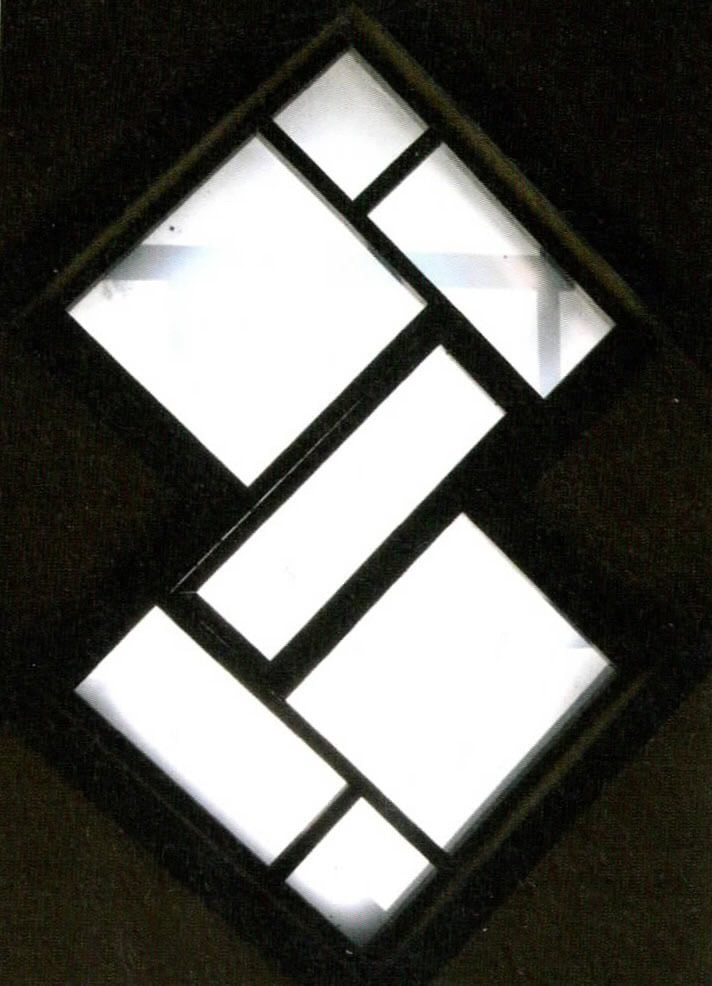

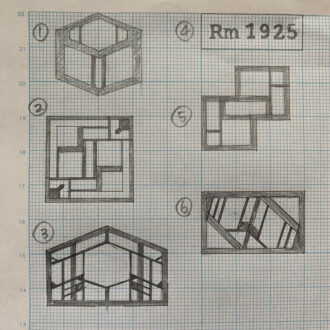

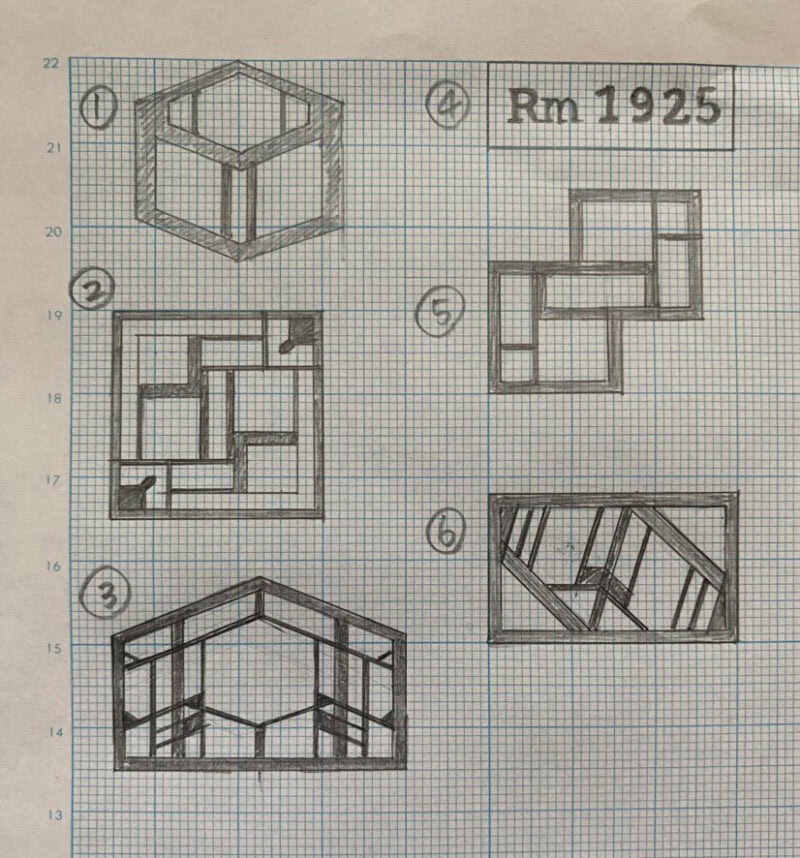

木型を彫る職人は年々少なくなっているものの、若い世代の作り手も登場しているとのこと。最近はネットでオリジナル木型のオーダーを受け付けているところもあるそうで、講師の永用昌也さんは、ワークショップ会場であり、フランク・ロイド・ライト設計で知られる「自由学園 明日館」の窓をモチーフに木型を制作したのだとか。いつか、お気に入りのモチーフを入れた、自分だけの木型をつくってみるのも楽しそうです。

自由学園の窓の写真を撮影。

あまり細かいものは省くことに。

やさしい甘さと繊細な意匠をまとった干菓子は、味わうだけでなく、つくる時間そのものが心を豊かにしてくれます。手づくりならではの贅沢なひとときを、ぜひ楽しんでみてください。

教えてくれたのは……

永用昌也さん

「菓子司 百舟(ももふね)」主宰。

100年以上続く和菓子店の3代目として生まれ、約20年にわたって和菓子の技術を磨く。数百年の歴史を経て先人がつくり上げた和菓子の素晴らしさや伝統技術を100年先にも残すため、ワークショップやイベントを中心に和菓子の魅力を伝えている。

季節の上生菓子を作る和菓子ワークショップ

自由学園明日館(Rm1925)にて

7,700円〜(名/税込)

※開催日、時間は以下のサイトを参照。時間は開催日により異なります。

撮影/平岡尚子 文/工藤花衣

※画像・文章の無断転載はご遠慮ください

この記事の画像一覧

この記事を書いた人

ファッション、美容、更年期対策など、50代女性の暮らしを豊かにする記事を毎日更新中!

※記事の画像・文章の無断転載はご遠慮ください

Instagram:@osharetecho

Website:https://osharetecho.com/

お問い合わせ:osharetechoofficial@takarajimasha.co.jp