江戸絵画のかわいい【子犬】が大集合!

伊藤若冲・円山応挙・長沢芦雪 人気絵師の子犬を専門家が紐解く

近年、注目を集める江戸絵画の中でもとりわけ人気の、伊藤若冲、円山応挙、長沢芦雪。この3人の巨匠が描いた子犬たち。

“かわいい子犬”ブームだったという江戸時代、3人が追求したそれぞれの “かわいさ” について、専門家にうかがいました。

教えてくれたのは……

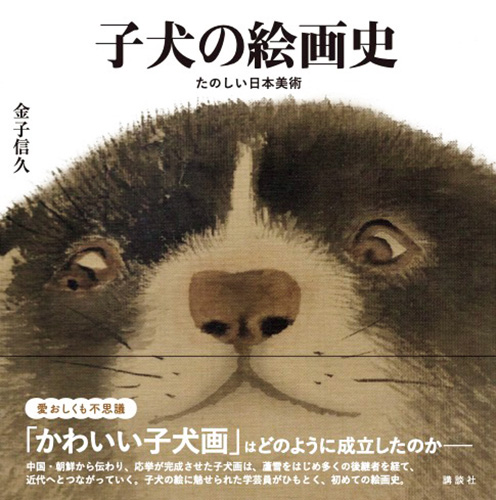

金子信久さん

府中市美術館学芸員。慶應義塾大学卒業。専門は江戸時代絵画史。『ねこと国芳』(パイインターナショナル)、『もっと知りたい長沢蘆雪』(東京美術)など著書多数。府中市美術館では来年3月に東京初の長沢芦雪展を開催予定。

人気絵師が”かわいい子犬”をこぞって描いていた江戸時代

舌をぺろりと出したり、仲間とじゃれ合ったり……。

もふもふの子犬たちを描いた、”かわいい江戸絵画”に心を掴まれた人は多いのでは?

『子犬の絵画史 たのしい日本美術』の著者、金子信久さんによると、江戸時代の京都では、子犬の絵が流行しており、伊藤若冲や円山応挙、長沢芦雪といった人気の画家たちは、こぞって〝かわいい子犬〟を描いていたそう。

「江戸時代になると、かつては武家や公家、寺社のものだった美術というものを町人も楽しむように。そうした背景のもと、かわいい子犬も描かれるようになったのでしょう」。

同じ子犬でも、その描き方や魅力は画家によって異なるのも面白いところ。

「一般的な江戸絵画のイメージとは異なる、現代のマンガやイラストにも通じる画風が若冲の特徴。彼の子犬画も、マンガ的にデフォルメしたフォルムや色柄で、遊び心が感じられます」

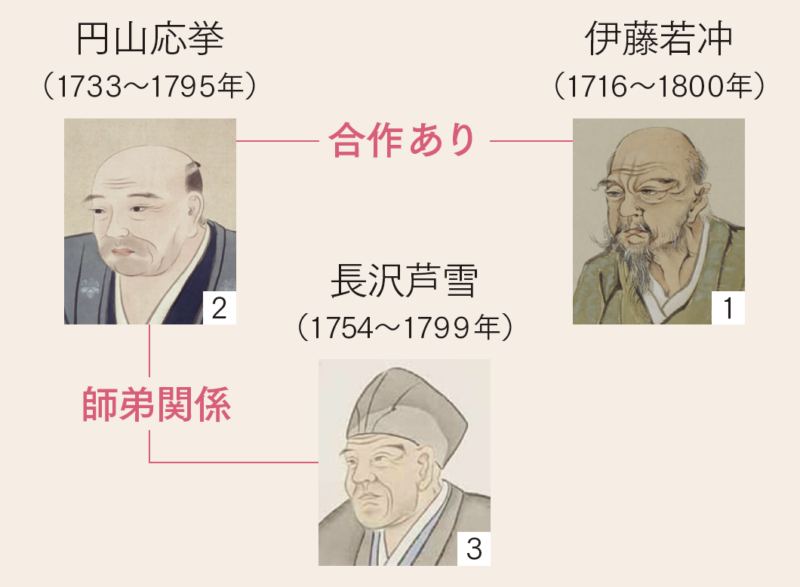

江戸時代の巨匠の相関図

若冲と応挙はともに18世紀の京都で活躍した人気絵師。ふたりの交流を示すものは今までなかったが、近年ふたりの競作となる屏風が発見されて話題に。

芦雪は応挙の弟子のひとり。応挙の代わりに襖絵を揮毫(きごう)したことも。

1. 加藤頴泉『伊藤若冲肖像』(京都国立博物館)

2. 伝谷文晁筆『近世名家肖像図巻』(東京国立博物館)

3. 加藤頴泉『芦雪肖像』(京都国立博物館)

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

マンガ的な表現で独自の”かわいい”を追求

伊藤若冲

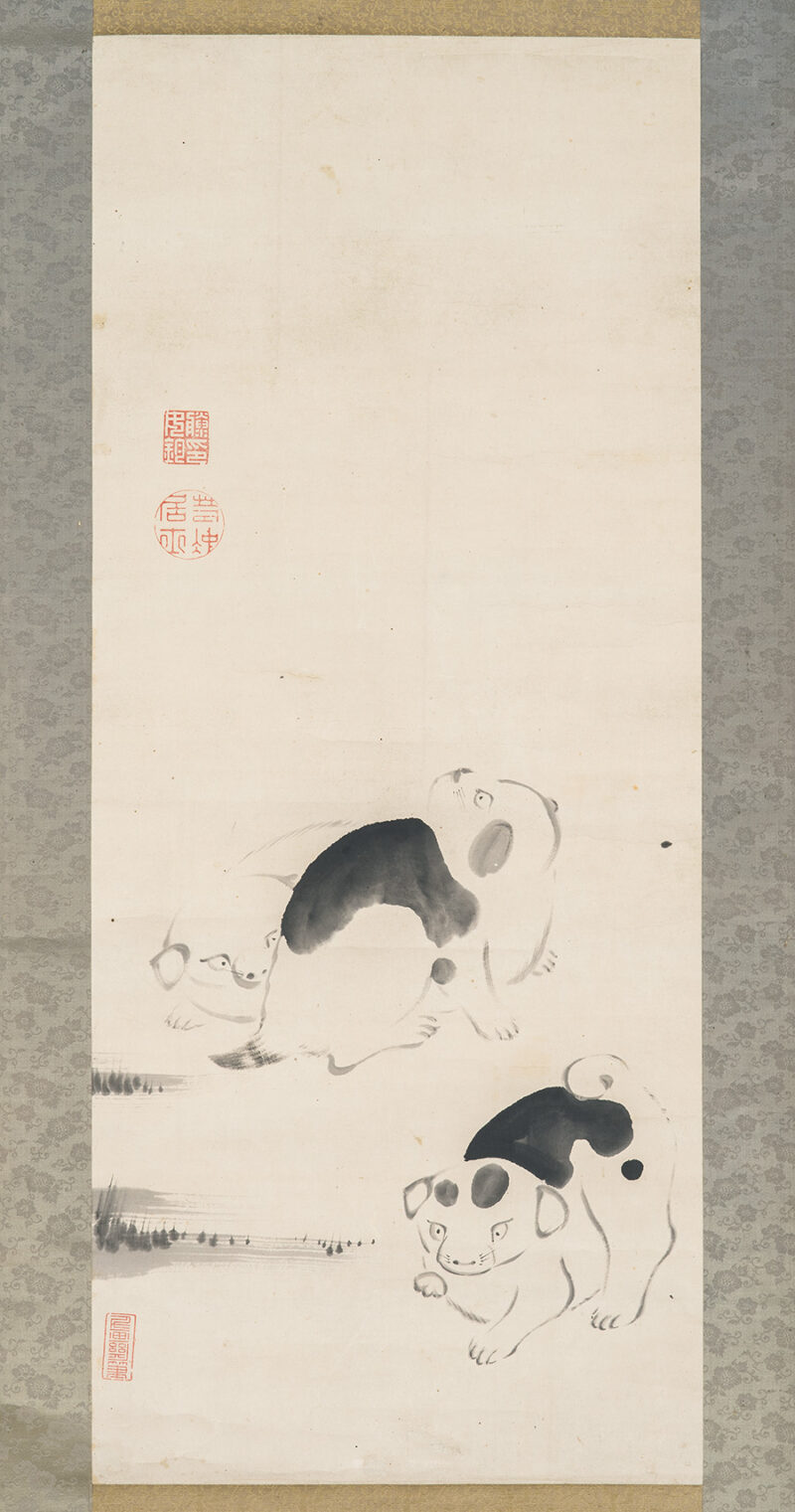

犬を見て描くのではなく模倣が当時の常識

目のまわりの白や、頭から鼻にかけて白い直線を入れるのは中国や朝鮮の犬の描き方の特徴で、その絵を模倣するのが、当時日本の常識。

「作者は中国風の絵を看板に掲げる狩野派の画家だけに、より特徴が表れています」

『仔犬図』(福田美術館)

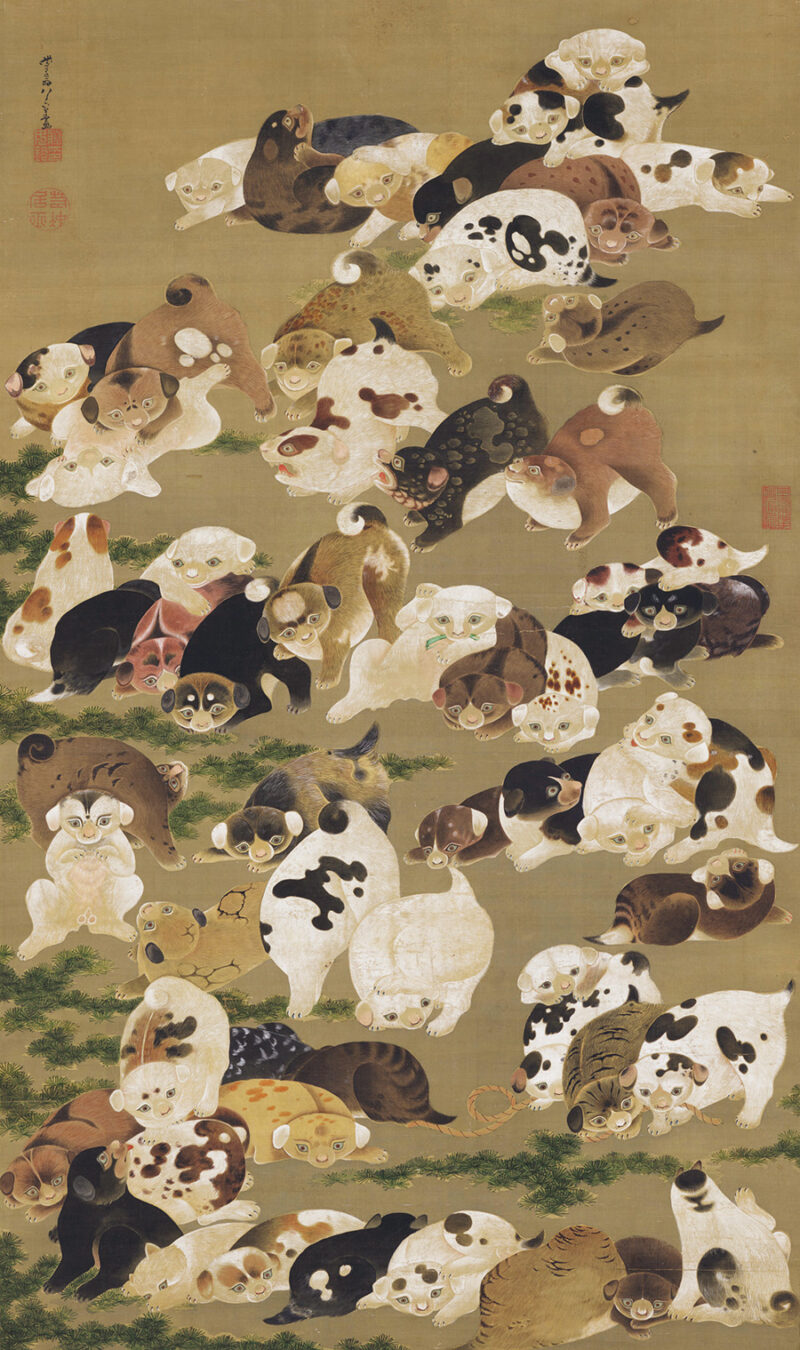

『百犬図』(京都国立博物館)

「江戸時代には実際にこういう『ぶち犬』がいたそう。独特のフォルムや模様の描き方、平面を埋め尽くすような構成の仕方は、どこか現代のマンガにも通じます」

狩野探信『遊狗図』〈部分〉

(摘水軒記念文化振興財団)

この記事のキーワード

関連記事

-

-

-

-

-

-

-

PR

-

PR

-

PR