【50代のこよみ養生 Vol.47】食欲の秋は「五味(ごみ)」バランス食事術で食べ過ぎ防止!

いも、栗、きのこ、ぶどう、柿、梨、さんま⋯⋯秋の味覚が出揃いました。食欲の秋も本番です!

東洋医学では、秋に食欲が増すのは、冬に備えて生命力を体の内側に蓄えようとするためだと考えます。

とは言え、食欲まかせに食べ過ぎてしまうと体に負担がかかることに。

そこで、食欲の秋を楽しみつつ、過食にならないように食欲を安定させる食事法をご紹介しましょう。

薬膳や漢方薬に用いられる「五味(ごみ)」とは?

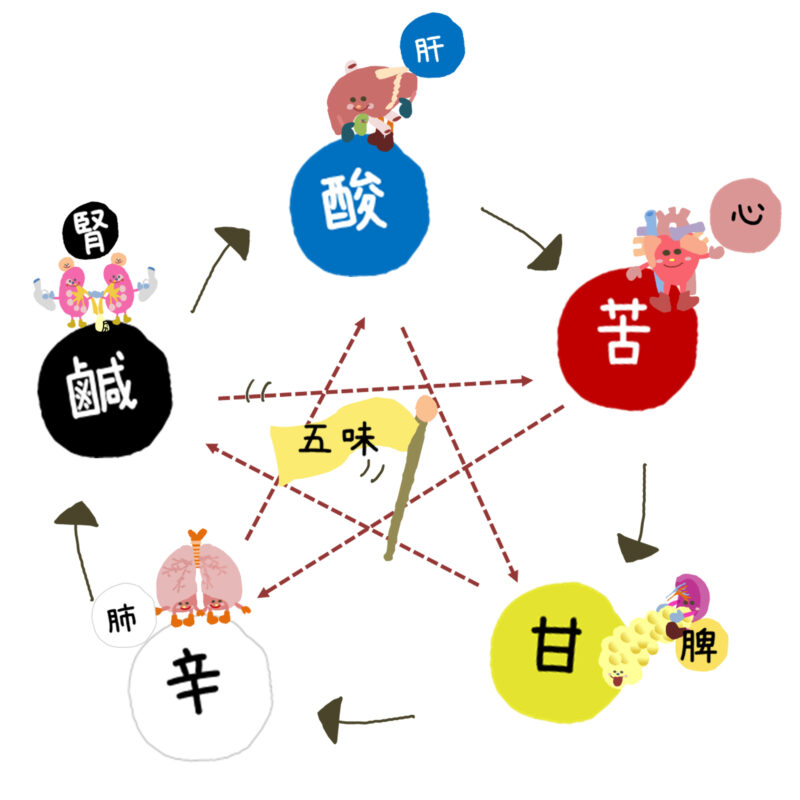

「空腹を満たしたい」「おいしいものを食べたい」という食欲は、体がエネルギーや栄養を必要としているサイン。東洋医学では、人間の体は「五臓(ごぞう)」と呼ばれる肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)が中心となって生理活動が営まれていると考えられており、食欲とはその“五臓からのサイン”と言い換えることもできます。

そんな五臓と食欲を結びつけるものに「五味(ごみ)」があります。

五味とは、食材や生薬を酸味、苦味(くみ)、甘味(かんみ)、辛味(しんみ)、鹹味(かんみ)という5つの味で分類する東洋医学の考え方。薬膳における食材の組み合わせや漢方薬の生薬の配合などに用いられている理論で、「味」という名前がついていますが、その特徴は次のような作用を持つことにあります。

◉酸味⋯⋯収れん作用(体を引き締めて、漏れやゆるみを抑える作用)

◉苦味⋯⋯排泄作用、解毒作用、熱を冷ます作用、余分な湿気を乾燥させる作用

◉甘味⋯⋯体力を補って疲労回復する作用、胃腸を整える作用、痛みをやわらげる作用

◉辛味⋯⋯冷えをとる作用、気(き)と血(けつ)のめぐりをよくする作用

◉鹹味⋯⋯利尿作用、通便作用

薬膳で用いる食材は基本的に、この五味のうちのどれか(もしくは複数)に分類されています。

そしてこれらの五味は五臓との関係が深く、酸味は肝、苦味は心、甘味は脾、辛味は肺、鹹味は腎の働きをサポートします。これは裏を返すと、五味のうちのどれかを無性に食べたくなったときは、対応する臓が弱っている可能性があるということ。例えば、酸味の食材が無性に食べたくなった場合は肝が弱っていると考えられ、その原因となるストレスがたまっているサインだと推測できるわけです。

このように特定の食品を無性に食べたくなったり、逆に食べたくなくなったりする食欲の乱れは、五臓のバランスの乱れである可能性が考えられます。そして、五味の食材をバランスよくとると五臓のバランスが整い、食欲が安定するわけです。

この記事を書いた人

国際中医師・国際薬膳師・東洋医学ライターTSUBO

健康雑誌編集部員をへて独立し、以後、健康や美容に関する雑誌・書籍・WEBの企画・編集・執筆を数多く手掛ける。現在は主に東洋医学による予防医学や、東洋医学から見た自然と人体のつながりについて執筆活動中。

Twitter:@MomoOtsubo

Website:https://toyoigaku-shizen.com/

関連記事

-

-

-

-

-

PR

-

PR

-

PR