お茶の聖人・千利休のふるさと「大阪・堺」でお茶と老舗和菓子をおいしく学ぶ 「【新連載】上方食文化研究會・Wあさこの大人の社会見学 vol.1」

堺商人はお茶がお好き そのスターこそが千利休

恥ずかしながら、ちゃんと茶の湯を習ったことがない私。それでもお茶といえば表千家や裏千家などがあり、その祖が千利休さんであるということぐらいは知っています。堺ご出身というのも習っているはず。改めて、そうです。利休さんは、京都の人ではないんです。

恥ずかしながら、ちゃんと茶の湯を習ったことがない私。それでもお茶といえば表千家や裏千家などがあり、その祖が千利休さんであるということぐらいは知っています。堺ご出身というのも習っているはず。改めて、そうです。利休さんは、京都の人ではないんです。

物流の要であり、一方を海、ほかの三方に濠をめぐらせた中世日本のお金持ち都市・堺の豪商たちは全国に先駆けてお茶を楽しんでいました。そんなバックボーンがあってこその、利休さんということなんですね。

ちなみに、信長、秀吉など天下統一を目指す武将たちが拠点としたのも堺だったそうです。あちこちでドンパチ(南蛮渡来の火縄銃をいち早く国内製造したのも堺!)やっては、戦利品を床の間にかけて茶会を開いていたとか。当時の茶会は、おもてなしの場というより権力アピールの場だったのかもしれませんね。

今私たちがお茶といわれて思い浮かべる「侘び・寂び」の源流とされているのが、村田珠光(むらたじゅこう)さん。京都・大徳寺真珠庵でかの有名な一休禅師(いわゆる一休さんです)に禅を学び「仏法も茶の湯のなかにあり」という教えを受け、「茶禅一味(茶も禅も同じ)」という境地に至ったのだといいます。庵を結び、お茶を供したことから「草庵の茶」ともいわれるそうです。

今私たちがお茶といわれて思い浮かべる「侘び・寂び」の源流とされているのが、村田珠光(むらたじゅこう)さん。京都・大徳寺真珠庵でかの有名な一休禅師(いわゆる一休さんです)に禅を学び「仏法も茶の湯のなかにあり」という教えを受け、「茶禅一味(茶も禅も同じ)」という境地に至ったのだといいます。庵を結び、お茶を供したことから「草庵の茶」ともいわれるそうです。

珠光さんとバトンタッチするように現れたのが、武野紹鴎(たけのじょうおう)さん。堺の豪商で、当時の最高の文化人であった三条西実隆さんとも交流を持つ文化人にして、禅宗のお寺である大徳寺で出家しています。それまで日用品だった国産のうつわを「用の美」として取り入れるなど、お茶文化をブラッシュアップしていきます。

そのお弟子さんが、千利休さん! 堺の町衆が育んだ茶文化に、当時最先端の「禅」を取り入れた、いわばミックスカルチャーを微に入り細に入り、美しくととのえていった、というところでしょうか。

堺でお茶のあれこれをうかがううちに、伝説の茶人たちが歴史の教科書を飛び出して、確かにここで生き、それまでにないお茶の文化を生み出したんだなぁと、リアルに感じられました。

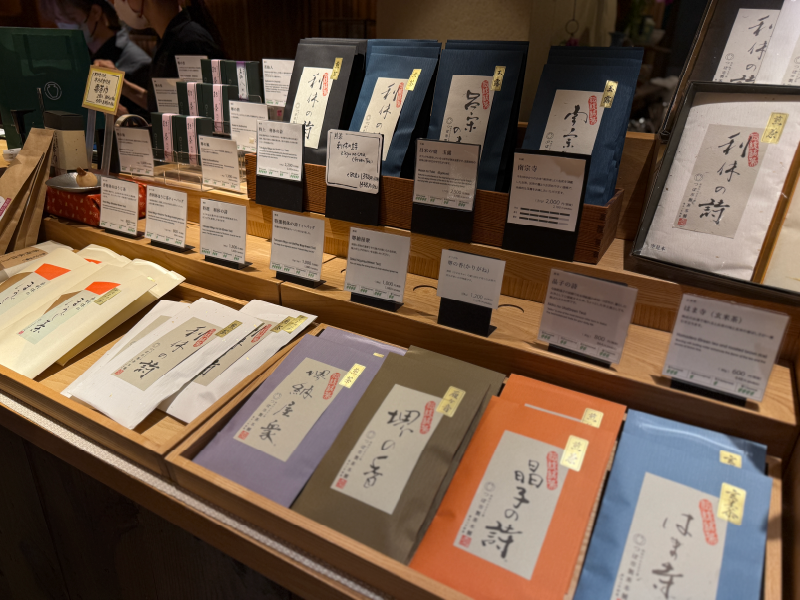

つぼ市さんのお店先にずらりと並んでいるお茶も、昔からお茶を楽しんできた堺のまちの人々と、お茶の道の偉人たちからの贈り物のように思えてきます。

つぼ市さんオリジナルデザインのフィルターインボトルがカラフルで可愛かったです。私もフィルターインボトル、愛用しています(スクエアタイプですが)。水出しでいろいろなお茶を楽しめるので、便利ですよね。

いつでもおいしいお茶を手軽に楽しめるって、幸せ!

つぼ市製茶本舗について詳しくはこちらから!

この記事を書いた人