【50代のこよみ養生 Vol.16】春の不眠は「肝」のケアが肝要!

だんだんと暖かい日が増え、少し春めいてきましたね。

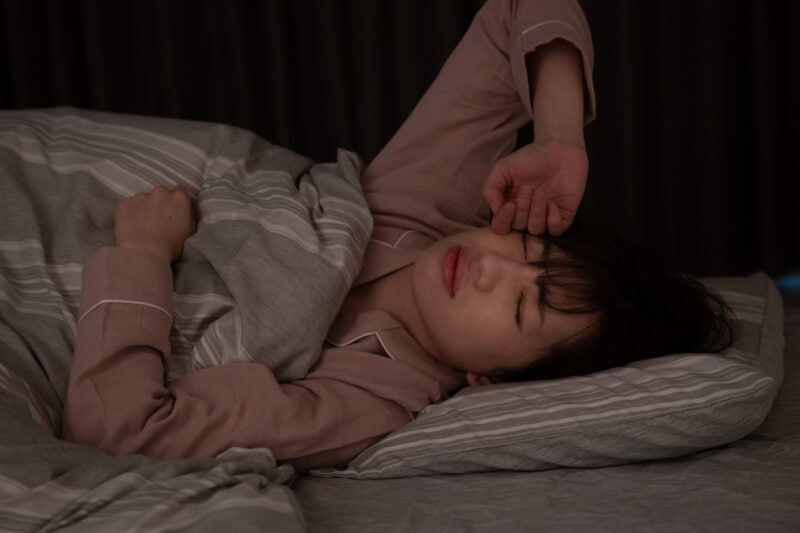

でも、春先は不眠になりやすい……と不安になっている人も多いのではないでしょうか。

東洋医学の視点で見ると、春の不眠は五臓の肝(かん)をケアすることが大切なポイント。

不眠のタイプ別に肝をセルフケアして、快眠を手に入れましょう!

目次

【50代のこよみ養生 Vol.16】春の不眠は「肝」のケアが肝要!

なぜ春先になると不眠の悩みが増える?

今日は二十四節気の「雨水(うすい)」の2日目。雨水とは「降る雪が雨となり、積もる雪がとけて水になる季節」ということからついた節気名で、ここから少しずつ気温が上がってゆくことを告げています。確かに最近、暖かい日が増えてきましたよね。

少しずつ春めくのを感じながらも、まだまだ寒波が戻ってきたりと三寒四温。しばらくは気温差の激しい天気が続きそうです。

そんな不安定な気候も影響してか、雨水の時期になると増えてくるのが「寝つきが悪い」「眠りが浅い」などの睡眠に関する悩み。

東洋医学では、こうした春先の不眠の原因は、主に五臓の肝(かん)が関係していると考えます。

肝は春に働きがさかんになる臓で、その役割は大きくふたつ。

ひとつは、これまでも「50代のこよみ養生」で何度か触れてきた、体内の気(き=エネルギー)を上向きにめぐらせる働き。肝のこの働きが春にさかんになることで、筋肉がのびやかに動いて心身が活動的になり、代謝も高まっていきます。

そしてもうひとつの働きが、血(けつ≒血液)を蓄える働き。血は全身をめぐっていますが、そこから余った血は肝に蓄えられ、発汗や出血などで血が減少した場合に肝から血を補充します。この肝の働きによって、体全体の血流量の調整が行われています。

実はこの肝のふたつの働きは、どちらも睡眠と深く関わるもの。そのため肝の働きがさかんで、そのぶん肝に負担もかかりやすい春は、不眠になりやすい季節なのです。

この記事を書いた人

国際中医師・国際薬膳師・東洋医学ライターTSUBO

健康雑誌編集部員をへて独立し、以後、健康や美容に関する雑誌・書籍・WEBの企画・編集・執筆を数多く手掛ける。現在は主に東洋医学による予防医学や、東洋医学から見た自然と人体のつながりについて執筆活動中。

Twitter:@MomoOtsubo

Website:https://toyoigaku-shizen.com/

関連記事

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PR

-

PR

-

PR