モダン建築にも出合える! 京都文化博物館「和食展」&大阪・高麗橋のフレンチ「NELU高麗橋」【上食研・Wあさこのおいしい社会科見学 vol.6 前編】

見てるだけでお腹が空く…… 日本の食の歴史を食品サンプルの技術で再現された模型で辿る

こちらはいずれも奈良時代の食事を再現したものなのですが、セレブ(天武天皇の孫にあたる皇族・長屋王)と庶民のレベルの差がすごくて切ないです。〈ともに奥村彪生(あやお)監修、奈良文化財研究所〉

和食展の見どころのひとつが、日本の各時代の食事を再現したこうした再現模型(いわゆる食品サンプル)です。個人的には食品サンプルがすごく好きなので、和食の食品サンプルがずらっと並んでいるだけでワクワク。欲しいぐらいです(と思っていたら、ミュージアムグッズにもありました!)。

《織田信長が徳川家康をもてなした本膳料理の再現模型》〈奥村彪生監修/御食国若狭おばま食文化館〉

《織田信長が徳川家康をもてなした本膳料理の再現模型》〈奥村彪生監修/御食国若狭おばま食文化館〉

でもこちら、最初に出された「十五日 おちつき膳」だそうで、実際にはこのあと本膳、二の膳、三の膳、与膳、五膳などと続くとんでもないボリュームのフルコースが供されたそう。豪華すぎるぐらい豪華な食事を出すのには、権力をアピールする狙いもあったのかもしれません。

《足利将軍御膳再現模型》〈京都文化博物館〉

《足利将軍御膳再現模型》〈京都文化博物館〉

こちらが京都展オリジナル企画、室町幕府第12代将軍・足利義晴が祇園祭を見物した際に供されたお膳。同時代の文献『祇園会御見物御成記』の記述をもとに、京都府立大学和食文化学科と大和学園京都調理師専門学校で和食文化を学ぶ学生たちが約1年をかけてレシピを再現したのだとか!

《江戸時代の花見弁当》〈北区飛鳥山博物館(東京)〉

《江戸時代の花見弁当》〈北区飛鳥山博物館(東京)〉

博物館などで見かけるお花見のお重に実際どんな食べ物が詰められていたのかを再現したもの。お刺身も入ってますね……! そんなに遠出はしなかったのでしょうか?

《明治天皇の午餐会》〈1887年(明治20)5月13日の料理の再現模型/明治記念館〉

《明治天皇の午餐会》〈1887年(明治20)5月13日の料理の再現模型/明治記念館〉

近現代に入ると、食卓が一気に西洋化。宮中晩餐会の正式料理には、フランス料理が採用されたそう。1887年の明治天皇による午餐会の食卓の様子。

庶民の食卓にも洋風や中華風のメニューが登場するようになった様子。1919年(大正8)4月、7月の『料理の友』の掲載レシピの再現模型は、かなり身近に感じられます。

庶民の食卓にも洋風や中華風のメニューが登場するようになった様子。1919年(大正8)4月、7月の『料理の友』の掲載レシピの再現模型は、かなり身近に感じられます。

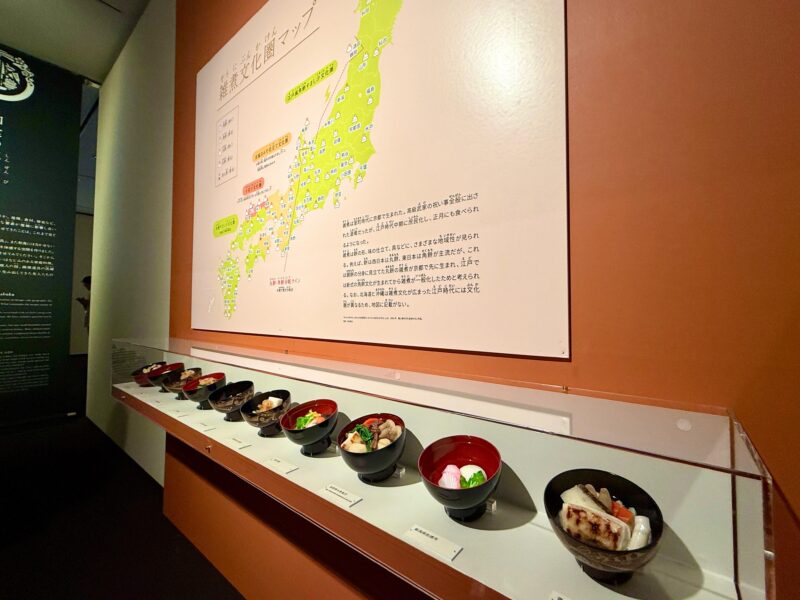

《全国の雑煮》〈協力:奥村彪生監修/御食国若狭おばま食文化館〉

《全国の雑煮》〈協力:奥村彪生監修/御食国若狭おばま食文化館〉

実は私はプライベートで一昨年開催されていた上野の和食展も訪れたのですが、ひときわ人だかりができていたのが全国のお雑煮のマップと再現模型の展示。こうした伝統的な行事にまつわる食も、和食らしさを形作る要素のひとつだと思います。

料理の道具を展示したコーナーでは、以前この連載で取材させていただいた堺刀司さんの庖丁もたくさん展示されていました! 取材の際に購入した庖丁、麻子先生も私も日々愛用しております。

料理の道具を展示したコーナーでは、以前この連載で取材させていただいた堺刀司さんの庖丁もたくさん展示されていました! 取材の際に購入した庖丁、麻子先生も私も日々愛用しております。

◆堺刀司さんをご紹介した過去の記事はこちら!

江戸時代の浮世絵や文献から、当時の寿司や天ぷら、そばの屋台を再現したフォトスポット。江戸時代のお寿司、かなり大きめですね。

展覧会の図録や、和食展応援キャラクター・リラックマのオリジナルイラストを使用したグッズなど、オリジナルグッズも盛りだくさん! ミュージアムグッズって、ついつい買っちゃいますよね〜!

京都文化博物館の別館は、重要文化財にも指定されているモダン建築。日本の近代建築の祖ともいうべき辰野金吾とその弟子・長野宇平治が設計を手がけ、1906年(明治39)に竣工した日本銀行京都支店の建物でした。現在は講演会などさまざまなイベントの会場として利用されています。

この記事を書いた人

関連記事

-

【必見の展覧会】「奈良国立博物館」の特別展「超 国宝―祈りのかがやき―」は、見なかったら一生の損かも!? 仏教&神道美術のスター大集合!

-

-

大阪最高峰のグルメを学び味わう! 「大阪歴史博物館」と日本料理「伏見町 栫山」【上方食文化研究會・Wあさこの大人の社会科見学 vol.3】

-

育てなくてもすぐ使える! 藤田金属の鉄フライパン&なにわの伝統野菜・若ごぼう【上方食文化研究會・Wあさこのおいしい社会科見学 vol.4】

-

大阪の“だし文化”を味わい尽くす! 「OMO7大阪 by 星野リゾート」“アフタヌーンだし”でヌン活&「たこ政」のくわ焼きと串焼き【上方食文化研究會・Wあさこのおいしい社会科見学 vol.5】

-

PR

-

PR

-

PR