梅雨の北鎌倉でねりきり細工&お抹茶体験 -後編- 【湘南通信】

北鎌倉での和菓子づくり、後編です。

ふたつめに作るのは『紫陽花』。色餡を生地で包み込み、外側に透けさせる「包みぼかし」という技法で作ります。ちょっと難しくはなりますが、この季節だからこそ作りたい和菓子です。

体験するのは、引き続き編集Mです。

(通常は1種類を2個つくりますが、今回は撮影のため特別に2種類を1個ずつ作らせていただきます)

和文化の体験施設『k o m i n k a.』で

難易度高!『紫陽花』に挑戦

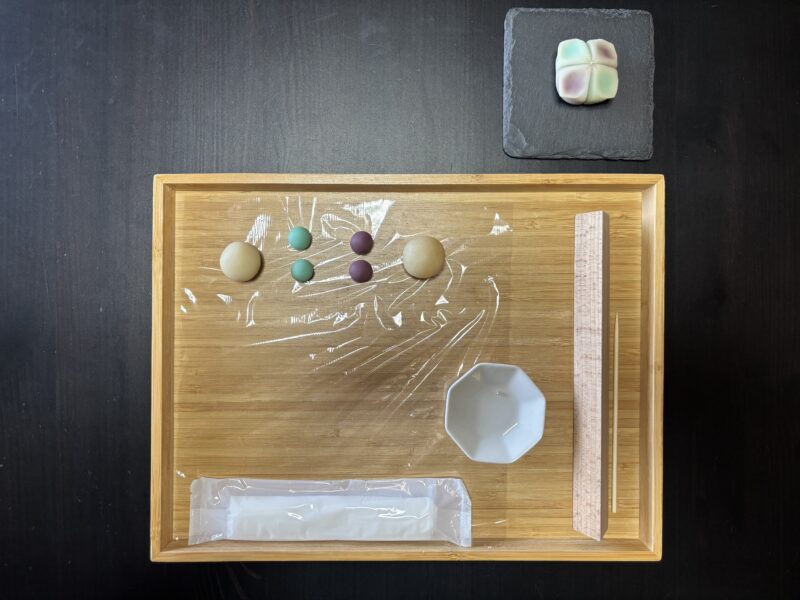

『紫陽花』のために用意されているのは、水色と紫色のねりきり各2個ずつと、やや大きめの白いねりきり1個、中に包む白餡1個、途中で使う三角べらと竹串、銀色のアラザン(粒状の砂糖菓子)とおてふきです。

白いねりきりを手のひらで平らに伸ばし、その上に水色と紫色のねりきりを、色を互い違いにして並べます。

指の腹でそっと押して、白いねりきり生地と一体化するように伸ばします。

手のひらに置き、白餡を真ん中に乗せます。

指で生地を少しずつ伸ばしながら、白餡を包み込みます。1個目の『手毬』でも同じ工程があったからか、かなり要領よく包めた編集M。きれいに丸く整えました。

上下を逆さまにして手に乗せ、中心に竹串で印をつけます。

三角べらで、色の境目に線を入れます。これも『手毬』で出てきた工程。「力加減がわかってきました」と、ちょっと余裕を見せる編集M。

指の腹をすべらせて生地を平らにし、紫陽花のがくを作ります。その繊細なワザを目にして、動揺のあまり「え!」と思わず大きな声をもらす編集M。つきっきりで教えてくださるスタッフの手元を見る、この真剣なまなざしをご覧ください。

「失敗したら、とても紫陽花に見えなくなっちゃいますよね。人生で一番緊張しています」恐る恐る指で押してみる編集Mでしたが、スタッフのきめ細かい指導もあり、少しずつ形になってきました。

作ったがくの先端を指先で摘み、さらに紫陽花らしいシルエットに整えます。

竹串で線をつけ、中心にアラザンを乗せます。淡い色のがくに、銀色のポイントがついて、紫陽花らしさがぐっと増しました。

できました〜!「難しい手法を言われた時はどうなるかと思いましたが、なんとか完成にこぎつけられてホッとしました。めちゃくちゃ愛着が湧きます」と編集M。

左のお手本に比べると、右の編集M作はダイナミックな印象ですが、これはこれでとてもきれいです。

作ったお菓子を乗せるお皿と、この後に点てるお抹茶の器をこの中から選びます。

選んだ器でお抹茶を点てます。「うまく点てられなければ、スタッフが替わりますね」と言われたのですが、緊張から解き放たれて勢いよく点てたので、あっという間においしそうなお抹茶ができました。

最後に撮影タイムです。季節のお花が活けてある畳敷きのコーナーや中庭など、好きなところでパチリ。

お菓子のデザインは1〜2ヶ月で入れ替えられます。同じモチーフでも、道具を使ったり、別の手法で作ったり、と技術が変わることも。「『今度はこのデザインを作りたい』『お菓子用のハサミを使ってみたい』とリピートしてくださる方も多いんですよ」とオーナーの三ツ木皓子さん。

この記事を書いた人

ライター髙橋千恵子

東京生まれ、東京育ち。子どもの頃、夏休みの度に過ごした湘南へ引っ越し。軽いお試し移住のつもりが、湘南の魅力にハマりました。海や山が近く、人も時間もゆったりとした環境で、ネコと暮らしています。ライターとしての専門は美容。

Instagram:@c_shonan1019