【大人の奈良】願いごとやお悩みがあるなら奈良・春日大社をじっくりお参りして! 「究極の国宝 大鎧展」も開催中

奈良の鹿は春日の神様のお使い 世界文化遺産の千古の森へ

古来、神さまの山とされる「御蓋山(みかさやま)」のふもとに、奈良時代の神護景雲2年(768)に御本殿が造営されたことに始まる春日大社。天皇や上皇からの崇敬もあつく、また藤原氏の氏神であり、多くの貴族たちも参拝していたそう。

参道を進み、まずは手水所(てみずしょ)で手と口を清めます。コロナ禍前には柄杓が置かれているところが多かったですが、現在はこんなふうに工夫されています。

私がお参りする際には、右手、左手の順に手を清めたら、右手に水を受けて少し口に含んで吐き捨ててから、軽く右手をすすいでいます。

お参りする前に、末社(御本殿以外の小さなお社)のひとつ「祓戸神社」に立ち寄りました。神様は穢(けが)れを嫌うといわれているので、念には念を入れて身を清めるようにしています。

準備が整ったところで、回廊に囲まれた「御本社(大宮)」へ。せっかくなので、特別参拝してきました!

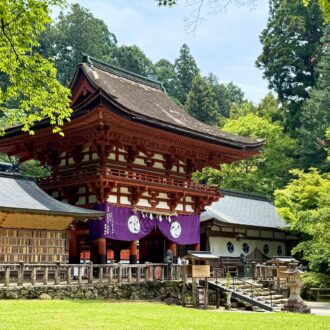

回廊内に進むと、色鮮やかにして華麗な中門の左右にはさらに「御廊」が延び、もっとも大切な神域である御本殿の内と外とを隔てています。

そんな御本殿には、武甕槌命(たけみかづちのみこと)様、経津主命(ふつぬしのみこと)様、天児屋根命(あめのこやねのみこと)様、比売神(ひめがみ)様がお祀りされています。

周囲の回廊には釣燈籠が吊るされていて、春日大社ならではの風情。幻想的な雰囲気に包まれ、日々の慌しさを忘れられます。

春日大社の燈籠は貴重な歴史的資料でもあり、日本全国の室町時代の燈籠のうち、6割以上が春日大社にあるといわれているのだとか。たとえばこちらの釣燈籠は、大河ドラマの主人公にもなった直江兼続や宇喜多秀家といった戦国武将が寄進したもの。

節分と8月14日・15日にはおよそ3000基もあるという春日大社の石燈籠と釣燈籠に清らかな火が灯される「万燈籠」が行われます。回廊内の「藤浪之屋(ふじなみのや)」では、年間を通じて万燈籠の幽玄の美を体験できます。

回廊内には、主祭神(しゅさいじん。主にお祭りされている神様)以外にも、たくさんの神様がお祀りされています。約140年ぶりに開門されたこちらの「後殿御門(うしろどのごもん)」からは、御本殿の背後にあるお庭や、災難厄除けの神々にお参りすることができます。

この記事を書いた人