【大人の和歌山】醬油発祥の地へ! 座禅体験で心も整う大人旅

醬油のルーツは味噌!? 醬油のルーツは興国寺にあり

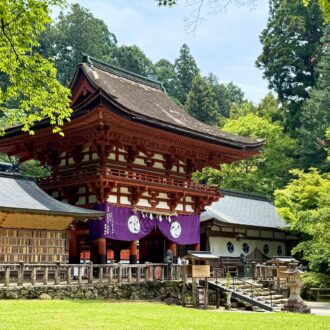

名刹(めいさつ)・興国寺の前身は、甥っ子に暗殺されてしまった悲劇の鎌倉幕府三代将軍・源実朝(みなもとのさねとも)の菩提を弔うために、家臣の葛山景倫(かずらやまかげとも)が安貞(あんてい)元年(1227)に建てた西方寺だそうです。

景倫さんは出家して願性(がんしょう)と名を改め、親交のあった心地覚心(しんちかくしん)が中国の宋から戻ると西方寺の住職として招き、開山とします。そんなこともあって、興国寺は地元の方々からは古くから「開山(かいさん)」と呼ばれて親しまれているそう。

中国五大禅寺のひとつである径山寺(きんざんじ)で学んだ覚心さんは「法燈国師(ほっとうこくし)」の名でも知られ、お寺も臨済宗の禅寺となり、南北朝時代に後村上天皇から「興国寺」の寺号が与えられ、非常に大きく発展したようです。

前置きが長くなりましたが、お醤油の話に戻りますと、法燈国師は修行した径山寺から「なめ味噌」を持ち帰ったそうです。これは米・大麦・大豆に麹菌をつけ、さらになすや瓜、生姜などを加えて発酵させたもので、そのまま食べるおかず味噌だったといいます。

興国寺からもほど近く、水質のよい湯浅などで作られるようになったこの味噌はいつしか「金山寺味噌」と呼ばれるようになり、今でも和歌山をはじめ日本各地で食べられています。

実は醬油は、金山寺味噌のいわば副産物。味噌を作る樽の底に溜まった汁もおいしい!と発見したことが、現在のような「たまり醤油」作りのきっかけになったのだとか。こうしたエポックメイキングなできごとは、えてして偶然から生まれるものなのかもしれませんね。

昔のお坊さんは、仏教だけでなく幅広い文化交流の担い手でもあり、実は料理に関しても“ルーツはお坊さん”ということが結構あります。一番わかりやすい例を挙げると、京都・萬福寺を開いた隠元禅師が中国から来日する際に持ち込んだ豆は、禅師のお名前からそのまま「インゲン豆」と呼ばれています。

ちなみに、興国寺は虚無僧(尺八を吹きながら行脚する在家の仏道修行者)のルーツでもあるそうなのですが、それはそれで長くなるので、またいつか機会があれば!

そんな歴史ある興国寺では、座禅体験もさせていただきました。

教えていただきながら姿勢を整えたら、おりんの音を合図に座禅をスタート。自分の息づかいと自然の音だけが聞こえ、いつしか雑念を離れてぽつんとひとり、もうひとりの自分と向き合うような不思議な気分に。

わずかな時間でもとても心地よいひとときを過ごせたので、いずれもっと長くトライしてみたいですが、まずはちょっと股関節を柔らかくしないと集中できなさそうです……。

興国寺には、火災による再建の際、赤城山(あかぎやま)の大天狗が一夜にして伽藍を建てた……という伝説も残されています。

赤城山というと、群馬県ですね。だいぶ遠方の天狗さんがなぜ和歌山のお寺を建てたのか、頭のなかには「?」がいっぱいですが、天狗堂には、高さ2.4m、幅2.7mの巨大なお面が祀られていて、毎年1月には天狗まつりも行われているそうです。

この記事を書いた人