大阪の老舗で押しずしを味わい、国宝・曜変天目茶碗に見惚れ、赤と黒のうるしが織りなす根来の美を堪能【上食研・Wあさこのおいしい社会科見学 vol.10】

大阪市立美術館で人気の漆工品「根来」の魅力に触れ、大阪で愛されてきた煎茶の歴史も学ぶ

漆工品の人気ジャンルである根来にフォーカスした大阪市立美術館で開催中の特別展「NEGORO 根来 - 赤と黒のうるし」へ。内覧会には、館長の内藤栄先生もご登場。メインビジュアルのデザインがとにかく素敵!

そのメインビジュアルに登場する「輪花盆」(大阪市立美術館蔵)がお出迎え。

根来とは、下地をほどこした木地に黒うるしをかけ、さらに朱うるしを上塗りした漆器のこと。使いこむうちに朱の下から黒がのぞくようになる、いわばヴィンテージの美も魅力です。

こうした漆器が「根来」と呼ばれるようになったのは江戸時代のことだといわれています。和歌山県岩出市の古刹・根來寺(ねごろじ)が由来ともいわれており、実際に漆器が出土していますが、その関連性についてはまだはっきりしていないそう。

展示は、根来という名称が使われる前にさかのぼり、奈良・大神神社の「楯(たて)」〈鎌倉時代・嘉元3年(1305)〉や和歌山・熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)の「唐櫃(からびつ)」〈南北朝時代・明徳元年(1390)〉など神仏に捧げられた名宝からスタート。

手前の奈良・法隆寺の「輪花天目盆(天目台付)」(りんかてんもくぼん/てんもくだいつき)など、朱と黒のうるしの美が次々に登場。

大正時代におこった民藝運動で知られる柳宗悦(やなぎむねよし)が、根来を「漆として一つの型をなす」(『手仕事の日本』)と評していたことなど、根来人気のルーツも学べます。

トリは、現代美術家・杉本博司氏のアート作品「瑠璃の浄土」〈2005〉(小田原文化財団蔵)。

玉手箱みたいだなぁ〜とうっとり眺めながら、江戸時代にはすでにそれ以前の“黒うるしに朱うるしを重ねた器”がヴィンテージとなっていて、茶道の侘び寂びの美学を経てその色合いを愛でるようになり、とくに寺院で使われることが多かったことから「根来」と称するようになったのかな……なんぞと、ふわふわ妄想していました。

ネゴロ(私の結婚後の姓です)meets 根来!(スイマセン……)

こちらの展覧会は11月9日(日)まで開催され、2025年11月22日(土)から2026年1月12日(月・祝)まで、東京・六本木のサントリー美術館に巡回するそうです。

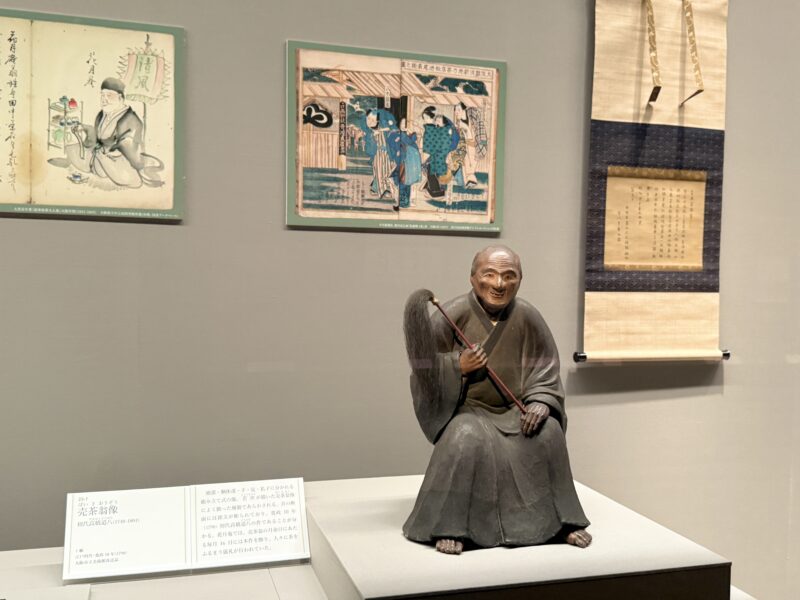

1Fで開催されていた特集展示「売茶翁(ばいさおう)から花月菴(かげつあん)―煎茶道はここから始まった!―」ものぞいてみました。

こちらは個性的なルックスの「売茶翁像」初代高橋道八〈江戸時代・寛政10年(1798)〉(大阪市立美術館寄託品)。「煎茶を売り歩いたおじいさんのにんぎょう」という子ども向けの解説文に笑いました。

江戸時代のはじめ、中国から招かれた黄檗宗(おうばくしゅう)の禅僧・隠元隆琦(いんげんりゅうき)などによって伝えたれたお茶の飲み方をもとに、日本では「煎茶」の文化が広がりました。その発展に大きな役割を果たしたのが、売茶翁さんです。もとは黄檗宗のお坊さんでしたが、禅の精神を説きながらお茶を売り歩いたのだそうです。

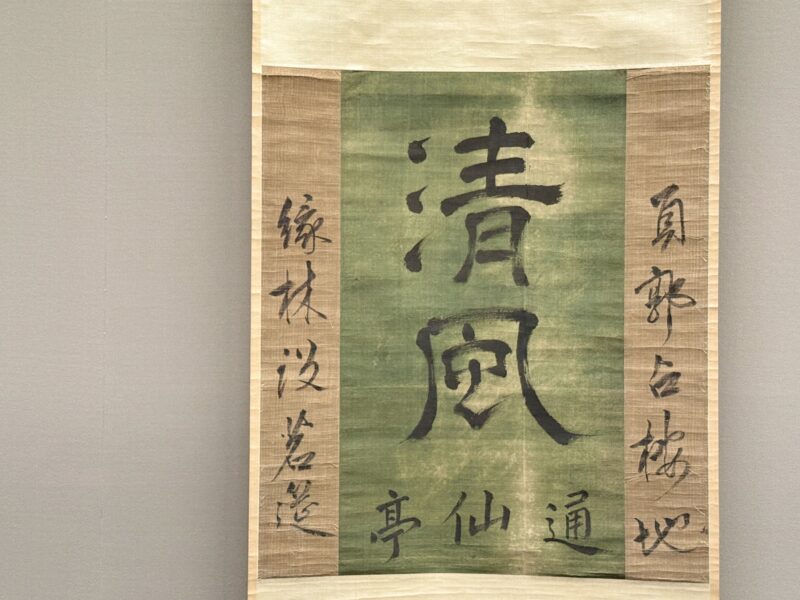

写真左上の図のように、「清風」と書かれた旗を出し、道ばたで茶店をオープン。自由だ。

売茶翁さんが掲げた茶旗「清風」大典禅師筆・桂州禅師筆〈江戸時代〉(大阪市立美術館寄託品)も展示されていました。

絵に描かれているのと同じ旗ですね。ってことは、本当にやってはったんですね。道ばた茶店。

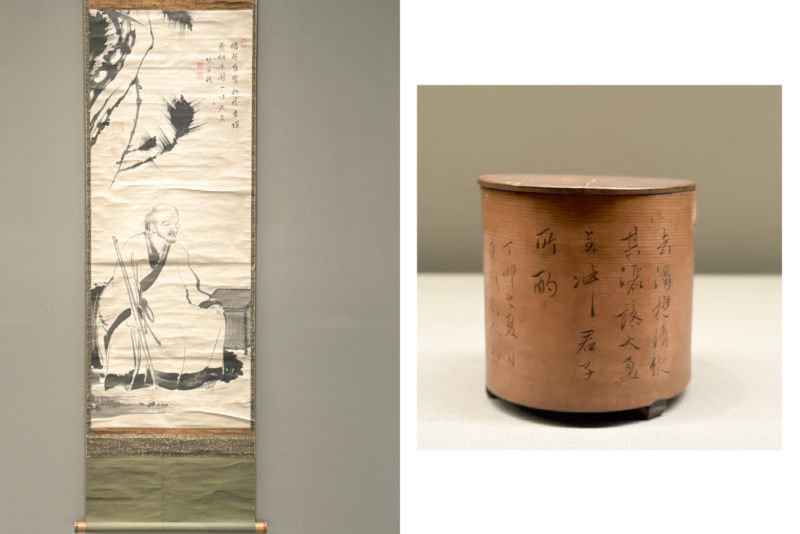

売茶翁さんの交流は広く、たとえば人気の高い絵師・伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)もそのひとり。写真左は、若冲が描いた「売茶翁像」〈江戸時代〉(大阪市立美術館寄託品)。

「若冲」の名は、売茶翁が持っていた写真右の「注子(ちゅうし。水指のこと)」〈江戸時代・延享4年(1747)銘〉(大阪市立美術館寄託品)に書かれていた銘文から取ったともいわれています。

数年前に放映されていたNHKのドラマ『ライジング若冲 天才 かく覚醒せり』にも、仙人みたいなキャラクター設定で石橋蓮司さん扮する売茶翁さんが登場したことを思い出しました。ドラマ見直そうかな。

売茶翁さんは自分が使っていた茶道具などを心ない人に使われたくないと一部を燃やしてしまいますが、その多くを友であり弟子でもある木村蒹葭堂(きむらけんかどう)さんが受け継ぎます。

本業の酒造業による資本力もあり、とんでもないインテリにして、とてつもないコレクターでもあった蒹葭堂さんは、売茶翁の茶道具を『売茶翁茶具図』にまとめます。

それをもとに刊行された『売茶翁茶器図』の拡大図と、描かれているものの現物が並べて展示してあり、見やすい! 親切!

大阪の文化をあれこれ調べていると、必ずといっていいほど“なにわの知の巨人”蒹葭堂さんに行き当たります。この方もドラマ化希望したいけど、彼の日記には教科書で見覚えあるレベルの有名人も含め、数万人の文人たちとの交友録が記載されているようなので、キャスティング不可能かも。

売茶翁さんが広めた煎茶は、大阪の文人に愛され、江戸時代末期には田中鶴翁(かくおう)さんが煎茶道の流派・花月菴流を起こしました。鶴翁さん所用の「色絵羅漢図急須(いろえらかんずきゅうす)」初代尾形周平〈江戸時代〉(大阪市立美術館寄託品)から、当時の文人文化のはなやぎを感じました。

あ〜。美味しいお茶、飲みたい!

この記事を書いた人

関連記事

-

【大人グルメ】「食べログ 焼肉 WEST 百名店」選出の名店が新店舗をオープン! ラグジュアリーな焼肉「月ノ芽」【上食研・Wあさこのおいしい社会科見学 vol.9】

-

-

育てなくてもすぐ使える! 藤田金属の鉄フライパン&なにわの伝統野菜・若ごぼう【上方食文化研究會・Wあさこのおいしい社会科見学 vol.4】

-

大阪最高峰のグルメを学び味わう! 「大阪歴史博物館」と日本料理「伏見町 栫山」【上方食文化研究會・Wあさこの大人の社会科見学 vol.3】

-

-

お茶の聖人・千利休のふるさと「大阪・堺」でお茶と老舗和菓子をおいしく学ぶ 「【新連載】上方食文化研究會・Wあさこの大人の社会見学 vol.1」

-

PR

-

PR

-

PR