【大人の京都&銀座】日本の香り文化を体験! 「香り博2025」香老舗 松栄堂の薫習館で自分だけの匂い袋ワークショップ

香りのタブレットと巾着を選んで、自分だけの匂い香作りにトライ!

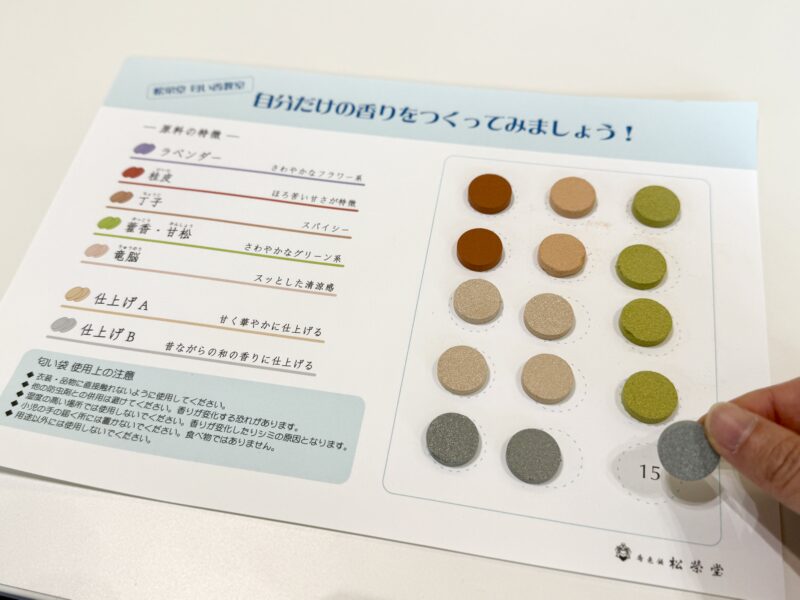

訪れたのは、松栄堂さんの京都本店に隣接する香りのミュージアム、薫習館(くんじゅうかん)。ワークショップの会場には、それぞれワークシートなどがセットされていました。

デモンストレーターの柴木(しばき)さんの説明を受けながら、匂い香作りをスタート。こちらのワークショップでは、作りやすい7つの香りのタブレットを使用します。

比較的新しい素材ではあるものの人気の高い「ラベンダー」、シナモンに近い香りの「桂皮(けいひ)」、クローブとも呼ばれる「丁子(ちょうじ)」、ウッディでさわやかな「藿香(かっこう)・甘松(かんしょう)」、涼やかに香る「竜脳(りゅうのう)」、松栄堂の調香師さんがブレンドした、いわばプロによる仕上げ用のタブレットA・Bのなかから、嗅覚を頼りに組み合わせていきます。

比較的新しい素材ではあるものの人気の高い「ラベンダー」、シナモンに近い香りの「桂皮(けいひ)」、クローブとも呼ばれる「丁子(ちょうじ)」、ウッディでさわやかな「藿香(かっこう)・甘松(かんしょう)」、涼やかに香る「竜脳(りゅうのう)」、松栄堂の調香師さんがブレンドした、いわばプロによる仕上げ用のタブレットA・Bのなかから、嗅覚を頼りに組み合わせていきます。

とはいえ、なにぶん匂い香を作るのは初めてのこと……最終的にどんな香りに仕上がるかは全くイメージがつきません。スタッフの方に相談しながら、タブレットをチョイスしていきます。組み合わせや使うタブレットの内訳は自由ですが、仕上げ用A・Bのタブレットを混ぜるのだけはおすすめできないとのこと(生臭い匂いになってしまうそうです)。

とはいえ、なにぶん匂い香を作るのは初めてのこと……最終的にどんな香りに仕上がるかは全くイメージがつきません。スタッフの方に相談しながら、タブレットをチョイスしていきます。組み合わせや使うタブレットの内訳は自由ですが、仕上げ用A・Bのタブレットを混ぜるのだけはおすすめできないとのこと(生臭い匂いになってしまうそうです)。

嗅げば嗅ぐほど香りの迷宮に迷い込みながらも、日本の伝統的なお香をイメージしつつ、春夏らしくサッパリとした香りを目指しました。

スタッフの方にもチェックしていただき「バッチリやないですか?」と背中を押されてファイナルアンサー。メッシュ素材の袋にタブレットを入れたら口を閉じ、ビスケットぐらいの硬さのタブレットを外から手でポクポク割っていきます。

袋は薄めなので、破れないよう1枚ずつ割ってていくのがコツです。なお、細かく砕くと香りが強く、粗めに割っておくと香りが弱まったときにまた割れば香りが復活するそう。

最後に、好みの色のちりめんの巾着を選んでお香の入ったメッシュ袋を収めたら完成です。思い通りの香りに仕上がって大満足です。

最後に、好みの色のちりめんの巾着を選んでお香の入ったメッシュ袋を収めたら完成です。思い通りの香りに仕上がって大満足です。

できあがった匂い香は、玄関や車に置くもよし、クローゼットやひきだしに入れるもよし。平均して半年ほど香りがするとのことですが、使う場所などによって変動があり、気温が低く空気があまり入れ替わらない場所の方が長く香ってくれるそう。

できあがった匂い香は、玄関や車に置くもよし、クローゼットやひきだしに入れるもよし。平均して半年ほど香りがするとのことですが、使う場所などによって変動があり、気温が低く空気があまり入れ替わらない場所の方が長く香ってくれるそう。

この記事を書いた人